Das Palais Reichenbach:

Die letzten größeren Reste des Kasseler Residenzpalais

werden im Sommer 2006 abgebrochen,

oder:

Quod non fecerunt ignes,

fecerunt investores.

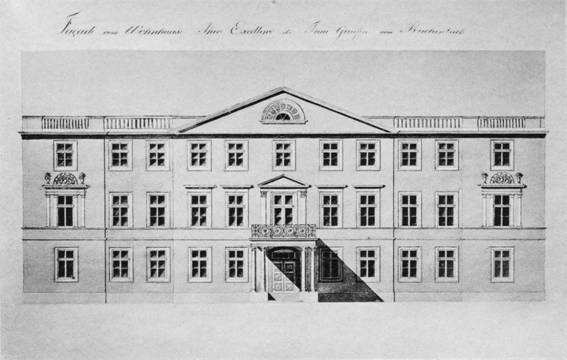

Entwurf für den Umbau des Palais Gohr

zum Palais Reichenbach;

Johann Conrad Bromeis um 1821

(Holtmeyer,

Tafel 295,1)

|

Blick vom Königsplatz, um 1910; links das ehem. kurhessische

Staatsministerium (Holtmeyer,

Tafel 258,1, Ausschnitt) |

Blick vom Friedrichsplatz, um 1910; rechts das Weiße Palais (Holtmeyer,

Tafel 264, Ausschnitt) |

Geschichte:

Bis zum Juli 2006 war zwischen Oberer

Königsstraße und Unterer Karlsstraße eine geschichtliche und

architektonische Kostbarkeit der Kasseler Innenstadt erhalten: Trotz aller

Zerstörungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg standen hier die

letzten größeren Teile des kurfürstlichen Residenzpalais, die

letzten Zeugnisse dafür, daß Kassel einst hessische Hauptstadt war.

Der gesamte Komplex des Residenzpalais,

der seit 1816 ausgebaut und erweitert wurde, bestand aus mehreren Bauten: Am

Friedrichsplatz Weißes und Rotes Palais, die bereits um 1954 bis auf den

Portikus des Roten Palais abgebrochen worden sind; angrenzend in der Unteren

Karlsstraße ein Nebengebäude, sowie in der Oberen

Königsstraße ein Palais von ca. 1770; dieses war um 1821 von

Kurfürst Wilhelm II. erworben und nach umfangreichen Veränderungen

seiner Geliebten, der Gräfin Reichenbach, zur Verfügung gestellt

worden. Um dieses Palais handelt es sich nun.

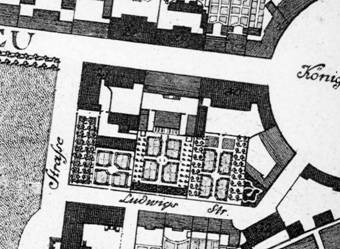

Stadtplan von 1781 (Ausschnitt):

Zwischen Friedrichsplatz und

Königsplatz liegen das Palais der hessischen Landstände (27),

das Gohrsche Haus und das Palais der

Landgrafen von Hessen-Rotenburg (30)

(Holtmeyer,

Tafel 15)

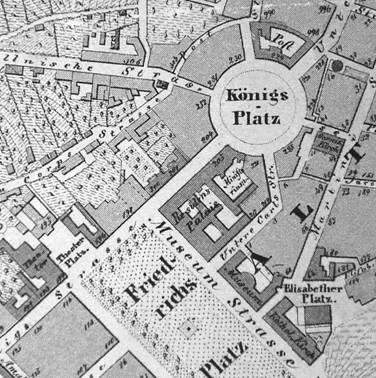

Stadtplan um 1860 (Ausschnitt):

Weißes und Rotes Palais, Kleines

Palais (ehem. Palais Reichenbach)

und das Nebengebäude an der Unteren Carlsstraße sind als

Residenzpalais zusammengefaßt,

in Richtung zum Königsplatz grenzt das Ministerium an

Die Gräfin gehört zu den

umstrittensten Personen der kurhessischen Geschichte, ähnlich wie Lola

Montez in Bayern. Der Hof war in Anhänger der Kurfürstin und der

Gräfin gespalten, die Bevölkerung stand auf Seiten der

Kurfürstin; Proteste gegen die Gräfin fanden vor ihrem Palais in der

Königsstraße statt, das politische Klima wurde mehr und mehr

vergiftet; Höhepunkte waren die Unterstellung, die Gräfin habe

versuchen lassen, den Kurprinzen zu vergiften – in Wahrheit lediglich der

Selbstmord eines Lakaien –, die zeitweise Verbannung des Kurprinzen nach

Marburg, sowie Drohbriefe gegen den Kurfürsten und die Gräfin,

worüber selbst eine Pariser Zeitung berichtete. Wilhelm II. war zwar um

ein gutes Einvernehmen mit der Bevölkerung bemüht, und so wurde

1830/31 auch die fortschrittlichste Verfassung verabschiedet, die es damals in

einem deutschen Staat gab. Doch wegen der starken Ablehnung der Gräfin

Reichenbach im Volk, wegen dieser Einmischung in sein Privatleben und den

Folgen für die Politik zog sich der Kurfürst 1831 mit ihr resigniert

nach Hanau zurück; der dramatische Stoff würde sich gewiß

für ein Drehbuch eignen: Sieg der Liebe über die Staatsraison.

Deutlich wird hier aber vor allem der Einfluß, den das Volk inzwischen

gewonnen hatte - daß ein Regieren gegen die Stimmung des Volkes nur noch

schwer möglich war.

Nach seiner faktischen Abdankung setzte

Wilhelm II. seinen Sohn Friedrich Wilhelm als Mitregenten ein; das Palais

Reichenbach wurde Wohnsitz von dessen Ehefrau Gertrud, Gräfin von

Schaumburg und Fürstin von Hanau; die Bezeichnung lautete nun

„Kleines Palais“ (ab 1843), oder auch „Palais Hanau“.

In Stadtplänen jener Zeit wird der gesamte Gebäudekomplex als

Residenzpalais bezeichnet, im Inneren waren alle Gebäude miteinander

verbunden.

Luftbild, 1929:

vorne Weißes und Rotes Palais,

dahinter Palais Reichenbach (mit hellem Seitenflügel)

und die Nebengebäude an der Unteren Karlsstraße (ebenfalls mit

hellem Seitenflügel)

(Brier

/ Dettmar, S. 176/177)

Luftbild:

im Vordergrund die Untere

Karlsstraße, links oben das Weiße Palais, daneben das Palais

Reichenbach

(Brier

/ Dettmar, S. 164)

Nach der Annexion durch Preußen 1866 wurde

das Kleine Palais zunächst funktionslos, und 1870 mauerte man die

Verbindungstüren zum Weißen Palais zu. 1881 wurde es

schließlich verkauft und dort das Palais-Restaurant

eingerichtet; Seidentapeten, Stuckdecken und Dekorationsmalereien erinnerten an

die fürstliche Vergangenheit. 1912 erfolgte nochmals ein Umbau zur

Gaststätte Zum Hackerbräu;

vermutlich in diesem Zusammenhang wurde auch die Fassade verändert. Die

beiden großen Hackerbräu-Säle wurden allerdings 1923 wieder

aufgegeben und anderweitig vermietet, das Restaurant nur noch bis zum Ablauf

des Pachtvertrags weiterbetrieben. In das Erdgeschoß und das

Obergeschoß der Nebengebäude zog dann die Billard-Akademie ein, in das 2. Obergeschoß das Herkulesbräu.

Beim Luftangriff am 8. Sept. 1941 wurde neben

Museum Fridericianum und Rotem Palais auch das ehem. Palais Reichenbach

getroffen und brannte aus. Der Wiederaufbau nach 1945 bezog die erhaltenen

Reste ein und lehnte sich an die frühere Situation an.

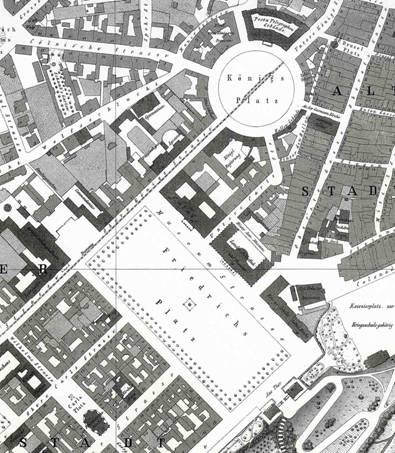

Stadtplan von 1877 (Ausschnitt):

Das Kleine Palais ist inzwischen aus dem

Gesamtkomplex des Residenzpalais herausgelöst.

Der nördliche Teil des

Seitenflügels gehörte ursprünglich zum Palais Hessen-Rotenburg;

dieses Gebäude an der Stelle der heutigen Commerzbank diente im

Kurfürstentum als Regierungssitz: Hier waren die Ministerien

untergebracht, von hier aus wurde Hessen regiert. Auch in preußischer

Zeit blieb es Regierungspräsidium, bis 1881 der Neubau an der Fulda

vollendet war.

Blick vom Weißen Palais in den Hof des

Palais Reichenbach nach dem Brand von 8.9.1941;

links das Treppenhaus, im Hintergrund der

Seitenflügel

(Stadtmuseum Kassel)

Der Wiederaufbau, 1948/49

(Stadtmuseum Kassel)

Im Hintergrund ist das halbrunde

Treppenhaus mit den inneren Bogenstellungen zu sehen, sowie eine angrenzende

Fensterachse; auf dem oberen Bild links die Brandmauer des

Commerzbankgebäudes, daneben die nördliche Außenmauer des ehem.

Seitenflügels des Palais Hessen-Rotenburg, des späteren kurhessischen

Staatsministeriums. Die Stützen und der Stahlträger an der

Königsstraße stammen vom letzten Umbau vor dem Zweiten Weltkrieg.

Unter Beibehaltung der verwendbaren Reste entstand an der

Königsstraße ein eingeschossiger Notbau für die Läden,

welche schon vor der Zerstörung hier ansässig waren. Im Hof sind auf

der oberen Aufnahme provisorische Bauten zu sehen, die das wiedereröffnete

Herkulesbräu aufnahmen (Hotel

und Gaststätte); sie bezogen vielleicht noch Reste der Billard-Akademie aus der Vorkriegszeit

ein. In einem nächsten

Bauabschnitt erfolgte der Aufbau von 3 Obergeschossen.

Der erste Notbau, im Sommer 1949

(Klaube,

S. 14)

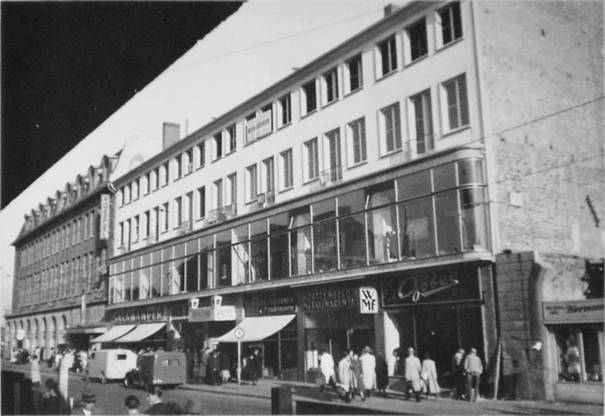

Das Gebäude nach dem Wiederaufbau:

eine klassische Putzfassade der frühen

50er-Jahre,

mit großer Fensterfront im 1. OG und

kleinen Austritten im 2. OG

(Stadtmuseum Kassel)

Luftbild der Innenstadt, Anfang 1955:

In dem geringen Baubestand jener Zeit

fallen die Treppenstraße und die angrenzende Bebauung der Königsstraße

bis zum Königsplatz auf; im Hof des ehem. Palais Reichenbach erkennt man

die provisorischen Hotelbauten des Herkulesbräus. Später entstand hier die Königspassage mit dem Royal-Kino.

(Klaube,

S. 119)

Die Rückseite des zerstörten

Hauptgebäudes war nach den alten Vorgaben wiederaufgebaut worden, das

halbrunde Treppenhaus und das 1. Obergeschoß des Seitenflügels

blieben äußerlich unverändert erhalten; hinter den

Rundbogenfenstern im Seitenflügel hatte sich ursprünglich der

große Festsaal befunden – bis zum Abbruch 2006 der letzte erhaltene

Bau des bedeutenden Hofarchitekten Bromeis im Gebiet der Innenstadt.

Das Hauptgebäude mit seiner

schlichten, eleganten Fassade war das größte und

repräsentativste Beispiel für die Architektur der frühen

Wiederaufbauphase. In der Oberen Königsstraße zählen

hierzu außerdem das Haus Nr. 9, das Ensemble von Nr. 21 (Engel-Apotheke), 10 und 12, sowie die

Häuser Nr. 26 und 45a; Nr. 10 und 26 sind allerdings inzwischen leider mit

Platten verkleidet – eine Maßnahme, die um 1980 auch am Haus Obere

Königsstraße 30 erfolgte, die aber leicht reversibel gewesen

wäre.

Besonders sehenswert war auch das Innere

des Haupttreppenhauses – bis zum Abbruch die repräsentativste

Privathaustreppe der ganzen Königsstraße und eine bemerkenswerte

Schöpfung der Wiederaufbauzeit in Anlehnung an das

historische Vorbild, wobei auch die historischen Bogenstellungen einbezogen

waren.

So wurden im Jahre 2006 nicht nur die

letzten größeren Reste des kurfürstlichen Residenzpalais

abgebrochen, sondern auch ein bedeutendes Beispiel für die hohe

Qualität der frühen Wiederaufbauphase Kassels. Dies ist

umso bedauerlicher, da Kassel sich zwar rühmt, eine Stadt der 50er Jahre

zu sein, tatsächlich aber arm an größeren Wohn- und

Geschäftshäusern jener Zeit ist: Die meisten Bauten stehen entweder

noch in der Tradition nationalsozialistischen Siedlungsbaus (Altstadt) oder

entstammen jüngeren Stilphasen, so daß das Erscheinungsbild der

Innenstadt weitgehend von den 60er Jahren und noch jüngeren Bauten

geprägt ist.

In einer Liste der Baudenkmäler, die

am 28.12.1988 in der HNA durch das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

veröffentlicht wurde, war das gesamte Gebäude Königsstraße

30 als Kulturdenkmal aufgeführt. Diese Liste bildete einen

vorläufigen Ersatz für die fehlenden Bände der Denkmaltopographie

und ergänzte den bereits veröffentlichten 1. Band, in dem das

Gebäude noch nicht enthalten war.

(Die

nachfolgenden Photographien können durch Mausklick auf das Bild

vergrößert werden. In dem neuen Fenster erscheint beim Berühren

des Bildes ein Vergrößerungssymbol; durch erneutes Klicken auf

dieses Symbol kann das Bild weiter vergrößert bzw. wieder

verkleinert werden)

Blick aus der Straße Hinter dem

Museum auf die Gebäude, 2003:

Man erkennt das halbrunde Treppenhaus und

das Obergeschoß des Seitenflügels

Blick aus der ehem.

Gerhard-Hauptmann-Schule (Dock 4), 2003

Blick aus der Königspassage auf das

Obergeschoß des Seitenflügels, 2003

Blick aus der Königspassage auf das

Obergeschoß des Seitenflügels, 2003

Blick aus dem Treppenhaus auf den

Seitenflügel, 2003

Die Gliederung aus Rundbogenfenstern mit

einfachen Umrahmungen, Kämpfergesims und Archivolten war charakteristisch

für den Kasseler Klassizismus; in der Innenstadt war der Seitenflügel

des Palais Reichenbach das letzte Beispiel dafür.

Innentür im Treppenhaus, 2003

Aufgang zum 1. Obergeschoß, 2003

Aufgang zum 2. Obergeschoß, 2003

Blick vom 2. Zwischenpodest, 2003

Der Abbruch

Anfang 2003 wurden Absichten des

Düsseldorfer Investors BTV Development bekannt, an der Stelle der

Königspassage einen Neubau zu errichten. Die Planungen wurden (anscheinend

nach einem Wettbewerb) durch das Architekturbüro Bieling & Bieling in

Kassel erstellt.

Überlegungen, zumindest

Seitenflügel und Treppenhaus in den Galerie-artigen Neubau zu integrieren,

hat es anscheinend zu keiner Zeit gegeben. Dabei hätte hier die

Möglichkeit bestanden, sich durch eine historische Atmosphäre des

großen Lichthofes von den anderen, sehr ähnlichen Einkaufsgalerien

wohltuend abzusetzen und dies auch werbewirksam zu nutzen. (Man denke an die

Kurfürstengalerie, die sich auf das nahe Kurfürstengrab am

Altstädter Friedhof bezieht und kürzlich öffentlichkeitswirksam

die Rekonstruktion eines Denkmals für Kurfürst Wilhelm I. in der

großen Halle aufstellen ließ.) - Ein Brief des Arbeitskreises

für Denkmalschutz und Stadtgestalt an den Investor, in dem auf diese

Chance hingewiesen wurde, blieb ebenso unbeantwortet, wie ein weiteres

Schreiben an das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Marburg (beide

datiert vom 12.7.2003).

Aus den wenigen Zeitungsmeldungen kann

bislang nur folgender Ablauf rekonstruiert werden:

Der Investor stellte eine Bauvoranfrage bei

der Stadt Kassel, ob das Gebäude abgebrochen werden kann. Diese Anfrage

wurde routinemäßig an die Untere Denkmalschutzbehörde

weitergeleitet. Die Antwort lautete auf Freigabe: „Es handele sich eindeutig um an den Originalen orientierte

Bauten der Fünfzigerjahre (also Kopien!), die nicht als Denkmale

eingestuft seien. Die Denkmalschutzbehörde habe aus diesen Gründen

keinerlei Einwände gegen einen Abriss im Rahmen der Neugestaltung des

Komplexes erhoben“ (Aussage des damaligen Stadtbaurates Bernd Streitberger,

HNA vom 10.9.2003).

Im September befaßte sich dann

nachträglich der Denkmalbeirat der Stadt Kassel mit dem Palais

Reichenbach, der an dieser wichtigen Entscheidung nicht beteiligt worden war;

er verabschiedete einstimmig eine Resolution, in welcher der Erhalt der

baulichen Reste des Palais Reichenbach gefordert wurde. Die Resolution wurde

per Beschluß an die Presse gegeben, was bemerkenswert genug ist –

aus diesem Grund darf auch daraus zitiert werden:

„Der

Denkmalbeirat der Stadt Kassel ist erschüttert, dass bei der Neubauplanung

des Kaufhauses an der Oberen Königsstraße 30 die baulichen Reste des

ehemaligen Palais Reichenbach in keiner Weise Berücksichtigung finden [...]. Eine für den Investoren- und Architektenwettbewerb

bereits im Voraus ohne Anhörung des Denkmalbeirats ausgesprochene

Zusicherung einer Abbruchgenehmigung durch die Stadt Kassel führt

jegliches Bemühen um die Sicherung bedeutender Zeugnisse der Stadt- und

Stadtbaugeschichte ad absurdum.

Dem

Denkmalbeirat ist mit dieser sich wiederholenden Verfahrensweise die

Arbeitsgrundlage entzogen.

In

Ausübung des vom Magistrat der Stadt Kassel legitimierten Auftrags fordert

der Denkmalbeirat den Magistrat der Stadt Kassel auf:

Die

Ausloberverfahren und planerischen Festsetzungen vor Planungsbeginn mit dem

Denkmalbeirat abzustimmen und keine vorhergehenden Abstimmungen und Zusagen

ohne dessen Zustimmung an bestimmte Architekten- oder Investorengruppen zu

erteilen.

Der Denkmalbeirat

empfiehlt als beratendes Gremium der Unteren Denkmalschutzbehörde:

1

Einspruch gegen die Abbruchgenehmigung zu

erheben bzw. die Abbruchgenehmigung nicht zu erteilen.

2

Einforderung einer baulichen Lösung

unter Einbeziehung der Reste des ehemaligen Palais Reichenbach [...].

3

Überprüfung der gesamten

Höhenentwicklung der Fassade zur Oberen Königsstraße [...].“

Einen weiteren Versuch zur Rettung des

Gebäudes unternahm Ende 2003 der Verein für Hessische

Geschichte und Landeskunde, indem er sich an das Landesamt für

Denkmalpflege in Wiesbaden wandte, unter Berufung auf die 1988 öffentlich

bekanntgegebene Denkmaleigenschaft (Schreiben vom 30.11.2003); Grundlage

bildeten zwei Artikel im Erlaß zur Durchführung des

Denkmalschutzgesetzes vom 5. September 1986, Erlaß vom 21. Mai 1996:

Abs.

4: Gegebenenfalls bitte ich, das Landesamt für Denkmalpflege rechtzeitig

einzuschalten, damit in Zweifelsfällen die Kulturdenkmaleigenschaft eines

Objektes rechtzeitig beurteilt werden kann. (Dies wäre angesichts der

Aufnahme in die Liste der Kulturdenkmäler 1988 und angesichts der

augenscheinlich historischen Architekturteile des Seitenflügels geboten

gewesen.)

Abs.

5: Die untere Denkmalschutzbehörde gibt daher dem Landesamt für

Denkmalpflege Hessen von allen auf Grund des Denkmalschutzgesetzes

beabsichtigten Entscheidungen Kenntnis und muß das ausdrückliche

Einvernehmen des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen einholen. Dies gilt

insbesondere für Genehmigungen nach §16 HdSchG [...]. (Es wurde seitens der Stadt die

Abbruchgenehmigung für ein eingetragenes Kulturdenkmal zugesagt,

offenkundig ohne Rücksprache mit dem LafDH.)

Eine Antwort erfolgte nicht.

Anfang 2005 wurde der Bauantrag

einschließlich der Abbruchgenehmigung gestellt und positiv beschieden.

Der verantwortliche Architekt, Prof. Thomas Bieling, hatte eine Einbeziehung

der historischen Teile in seinen Entwurf abgelehnt.

Das Areal einschließlich der fertigen

Planungen ist zur Zeit des Abbruchs vom Düsseldorfer Investor bereits an

den Hamburger Endinvestor DIFA (Deutsche Immobilienfonds AG) weiterveräußert.

Beim Abbruch war ein letztes Mal die

Baugeschichte des Areals zu erkennen:

Entwurf des Neubaus

(Bieling & Bieling / Development

Partner AG)

Auf der Internetseite

des planenden Investors heißt es dazu: „Den neuen Mietern stellt die DEVELOPMENT PARTNER AG moderne und

großzügige Büro- und Einzelhandelsflächen in einem

architektonisch hochwertigen und auf den Standort bezogenen Geschäftshaus

zur Verfügung. Für die Kasseler Innenstadt bedeutet die Realisierung

dieses Vorhabens eine klare Aufwertung des Stadtbildes an der Oberen

Königstraße. “

Die Fertigstellung erfolgte Ende 2007.

Bildnachweis und Literatur:

Bildlingmaier,

Rolf: Das Residenzpalais in Kassel, hg. von Friedl Brunckhorst (Studien zum

Kulturerbe in Hessen 1), Regensburg 2000.

Brier, Helmut / Werner Dettmar: Kassel. Veränderungen

einer Stadt I, Fuldabrück

1986.

Holtmeyer, Alois: Die Bau- und

Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel, Bd. VI, Kreis Cassel-Stadt, 5

Bde., Marburg 1923.

Hermsdorff, Wolfgang: Vom Palais zum

bürgerlichen Lokal (Ein Blick zurück 528), HN vom 24.2.1973.

Klaube, Frank-Roland: Kassel lebt.

Neubeginn aus Trümmern, Gudensberg-Gleichen 1990.

Wichtige

Zeitungsartikel:

Amtliche

Bekanntmachungen der Stadt Kassel. Durchführung des Denkmalschutzgesetzes,

Teil 1, HNA vom 28.12.1988.

Neubau

rückt näher, HNA vom 27.6.2003.

Abriss scheint

unvermeidbar, HNA vom 10.9.2003.

Denkmalbeirat

fordert Erhalt der Palais-Reste, HNA vom 24.9.2003.

Geschäftshaus

ist bald weg / Hintergrund, HNA vom 4.9.2006.