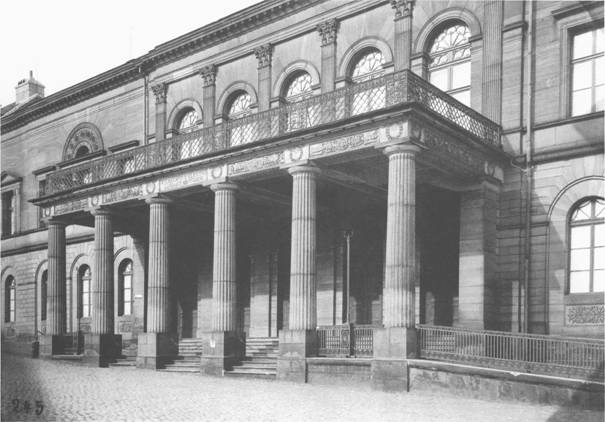

Rundgang durch die Zeremonialräume des Roten Palais

Ansicht um 1910

(Bidlingmaier, S. 124)

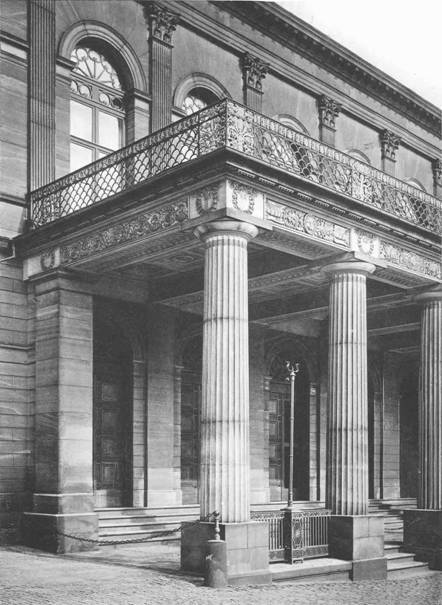

Portikus mit Haupteingang, um 1922

(Holtmeyer,

Tafel 267)

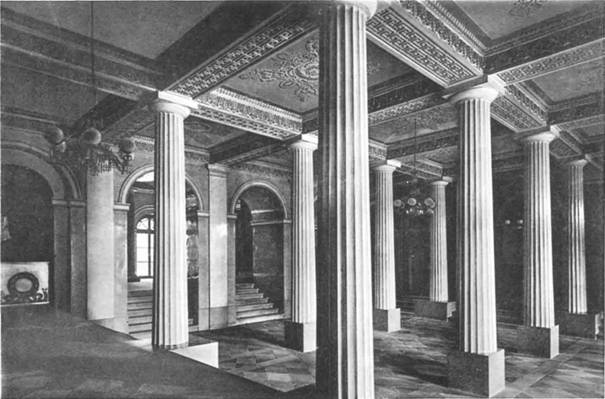

Vestibül des Roten Palais, hinter dem

Portikus, um 1922

(Holtmeyer,

Tafel 270,1)

Fußboden aus rotem und weißem Sandstein,

Wände in hellgrauem Stuckmarmor, Säulen in weißgrauem Stuckmarmor, Decke

mattgelb, bemalt.

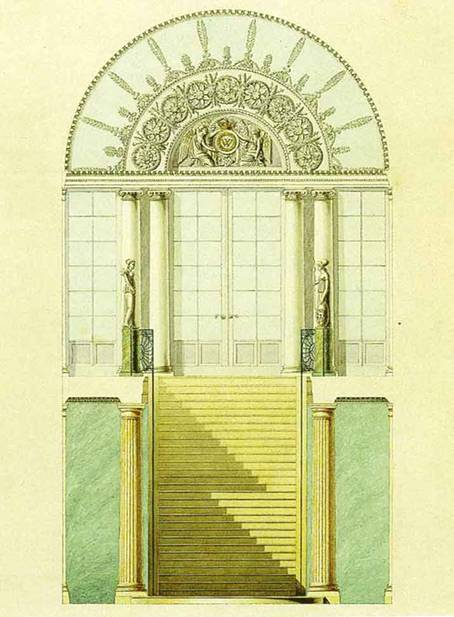

Treppenhaus des Roten Palais, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 269)

Fußboden aus weißem und blaugrauem Marmor,

die Wände in grünen (OG) Stuckmarmor, die architektonische Gliederung in gelbem

Stuckmarmor mit weißen Einzelteilen, die Sockel rotbraun. Die Felder der Decken

grau mit weißer Malerei, die Gurtbögen (OG) rosa, mit weißen Stuckleisten und

weißer Malerei. Geländer blau mit vergoldeten Ornamenten. Im Blickpunkt eine

große Glastür zum Aufwartungszimmer, das Bogenfeld verspiegelt. Die Statuen

waren Gipsabgüsse antiker Originale (Paris, Venus mit Muschel, eine Muse, ein

einschenkener Satyr, Bacchus / ein Hirtenknabe, ein betender Knabe, Venus,

Minerva, ein Fechter). Die Treppenstufen bestanden aus weißem, gelblichem

Sandstein. Die Länge betrug im Erdgeschoß etwa 23m, die Gesamthöhe ca. 12m.

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf, um 1923

(Bidlingmaier,

S. 206)

Durch die Glastür sichtbar war das

Aufwartungszimmer:

Das Aufwartungszimmer, 1932

(Bidlingmaier,

S. 216)

Der Blick auf der Photographie geht durch

die Türen zum Treppenhaus; 1928-38 diente das Aufwartungszimmer als Fahnensaal

mit Fahnen der hurhessischen Armee.

Die Wände waren mit einer grünlich

marmorierten Boiserie bekleidet, Pilaster und Gesims hell marmoriert, Leisten,

Basen, Kapitelle und Archivolten weiß gestrichen. Die Kassetten der Decke waren

weiß auf gelben Grund gemalt. In der Nische links im Bild stand hinter dem

Gitter ein Ofen. Der Fußboden war einfaches Tafelparkett.

Ab dem Aufwartungszimmer steigerte sich nun

die Ausstattung der Räume, was u. a. an den Fußböden und den Türen erkennbar

ist.

Kleine Galerie, 1932

(Bidlingmaier,

S. 221)

Die Kleine Galerie (Pompejanische Galerie,

Rosakabinett) grenzte in Richtung zum Friedrichsplatz an: Die Wände waren mit

rosafarbenem Stuckmarmor bekleidet, Gesimse, Pilasterbasen und –kapitelle weiß.

Die Decke mit bunten Malereien geschmückt, in den seitlichen Bogenfeldern

Ölgemälde (Zug der Juno und Geburt der Venus). Der Intarsienfußboden bestand

aus Ahorn, Mahagoni und (in der Rosette) Kirsche, die Türen aus Mahagoni mit

vergoldeten Beschlägen.

Blauer Empfangssaal, 1910

(Bidlingmaier,

S. 228)

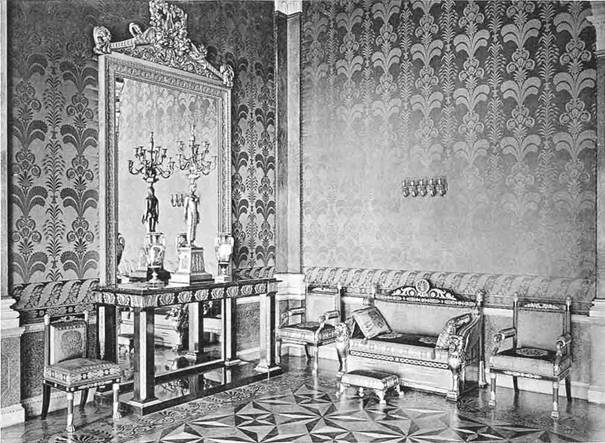

Durch das Aufwartungszimmer und eine kleine

Verbindungsgalerie gelangte man in den Blauen Empfangssaal: tiefblaue,

golddurchwirkte Seidentapeten, der Stuckmarmor der Lambris (Sockelzone) und im

Hintergrund der Nischenlünette (Bogenfeld) grau, an den Pilastern (flachen

Wandsäulen) rosa, sonst weiß. Decke überwiegend auf hellblauem bzw. blauem

Grund, Intarsienfußboden aus Mahagoni, Ahorn und Kirsche, Türen und Möbel aus

Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen. In der Nische verdeckten blau lackierte

Kupferplatten mit vergoldeten Ornamenten den Ofen.

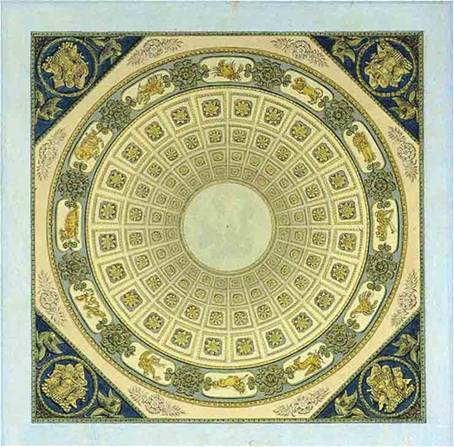

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Decke des Blauen

Empfangssaals, um 1824

(Bidlingmaier,

S. 223)

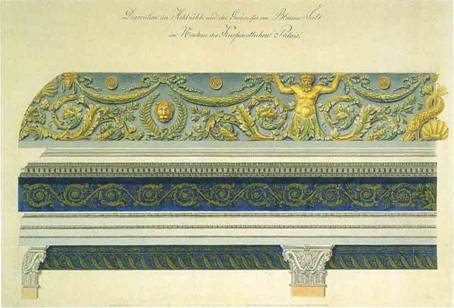

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für Hauptgesims und Voute im Blauen

Empfangssaal, 1827

(Bidlingmaier,

S. 224)

Ecke im Blauen Empfangssaal, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 285)

Der nächste Empfangssaal war zugleich der

größte Saal in der Raumfolge zum Friedrichsplatz, hinter den großen

Fenstertüren zum Altan gelegen:

Grüner Empfangssaal, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 283)

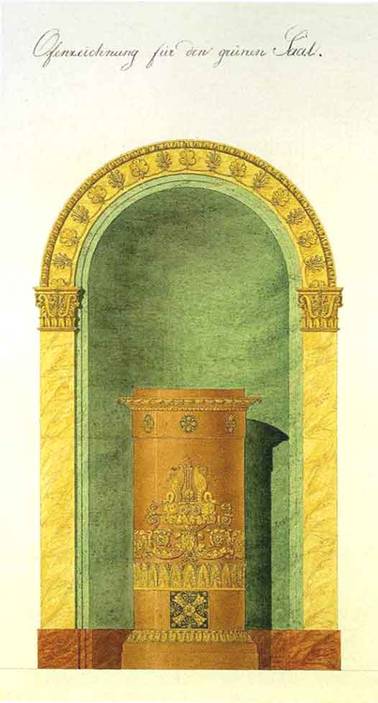

Namensgebend war die vorherrschende Farbe:

Den Raumeindruck bestimmten grüne, golddurchwirkte Seidentapeten, außerdem

waren Lambris, Ofennischen und Rücklagen der Pilaster aus ebenfalls grünem, die

übrige Architekturgliederung aus gelbem Stuckmarmor. Der Sockel rotbraun, die

Abschlußleiste der Lambris vergoldet. Die Decke weiß und grünlich, mit

bronzefarbenen, gemalten Ornamenten. Der Fußboden ebenfalls aus Kirsche, Ahorn

und Mahagoni, die Türen und Möbel aus Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen. Der

Saal maß etwa 17,8m * 12,1m, die Höhe betrug ca. 7,8m.

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für das Hauptgesims, um 1827

(Bidlingmaier,

S. 236)

Justus Schnackenberg nach Bromeis:

Entwurf für eine Ofennische, um 1828

(Bidlingmaier,

S. 238)

Armstuhl aus dem Grünen Empfangssaal;

die Bespannung aus grünem Seidendamast ist

mit der Wandbespannung identisch

(Bidlingmaier,

S. 241)

Für die einzelnen Räume gab es im Hofzeremoniell

eine strenge hierarchische Abstufung; als Beispiel sei der Empfang

ausländischer Botschafter angeführt: Im Blauen Empfangssaal standen die

niederen Ränge des Hofstaates, und das Gefolge des Botschafters blieb hier

zurück. Der Botschafter wurde nun in den Grünen Empfangssaal weitergeleitet, wo

die oberen Hofchargen und die Diener versammelt waren. Der

Oberzeremonienmeister meldete nun die Ankunft des Botschafters und führte

diesen in den Thronsaal:

Der Thronsaal, 1932

(Bidlingmaier,

S. 250f.)

Der Thronsaal, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 281)

Der Thronsaal bildete den Höhepunkt der

Raumfolge und war in den hessischen Farben ausgestattet: weißer Stuckmarmor

(mit vergoldeten Ornamenten) und rote Samtbespannung. Der Fußboden aus Ahorn,

Kirsche, Birnbaum und Mahagoni, die Decke weiß, mit dunkelblauem Rahmen,

lachsfarbenen und hellblauen Feldern sowie bronzefarbenen Ornamenten. Die

Gemälde zeigten Jupiter (über dem Thron), Mars (gegenüber), Minerva (an der

Seite zum Friedrichsplatz) und Ceres (an der Seite zum Tanzsaal). Die Türen

wiederum aus Mahagoni mit vergoldeten Ornamenten.

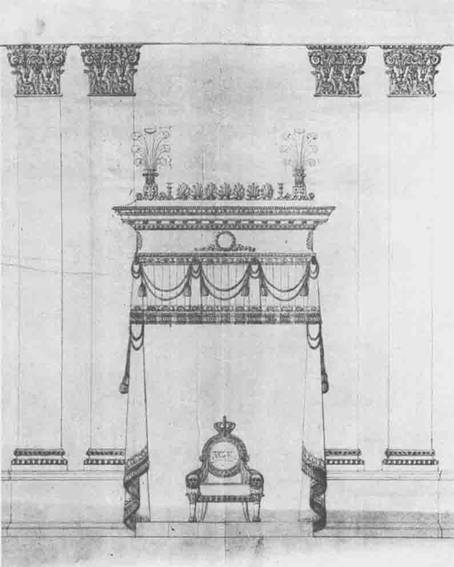

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für den Thronbaldachin, 1829

(Bidlingmaier,

S. 252)

Thron;

die rote Samtbespannung entspricht der

Wandbekleidung

(Bidlingmaier,

S. 254)

Durch die seitliche Tür im Thronsaal

gelangte man nun in den großen Tanzsaal, welcher aus der ersten

Erweiterungsphase des kurprinzlichen Palais stammte:

Der Tanzsaal, 1932

(Bidlingmaier,

S. 194f.)

Der Saal entstand zwischen 1817 und 1823 -

mit 26,60m Länge, 11,80m Breite und 8m Höhe der größte Saal des Residenzpalais,

in der Qualität seiner Ausstattung vielleicht der bedeutendste Saal des

Empirestils in Deutschland. Der Saal wurde von dem wirkungsvollen Farbkontrast

gelb (gold) / blau bestimmt: die Wandflächen in gelblichem Stuckmarmor,

Säulenschäfte und Fries in blauem Stuckmarmor (Lapislazuli-ähnlich) mit

vergoldeten Basen, Kapitellen und Ornamenten. Auch die Möbelbezüge und

Vorhänge waren in demselben Tiefblau gehalten, mit goldenen Sternen. Die Decke

hellblau grundiert, mit weißgrauen und bronzefarbenen Malereien auf blauem und

gelbem Grund. Die Sockelzone aus braunem Stuckmarmor leitete zum

Intarsienfußboden über, der aus Kirsche, Ahorn und Mahagoni bestand; die Türen und

Möbel wiederum aus Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen. Der große Kronleuchter

in der Mitte hatte einen Durchmesser von fast 3m und wog 38 Zentner; insgesamt

konnte der Saal von mehr als 700 Kerzen erhellt werden.

Tanzsaal, Nordostecke, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 279)

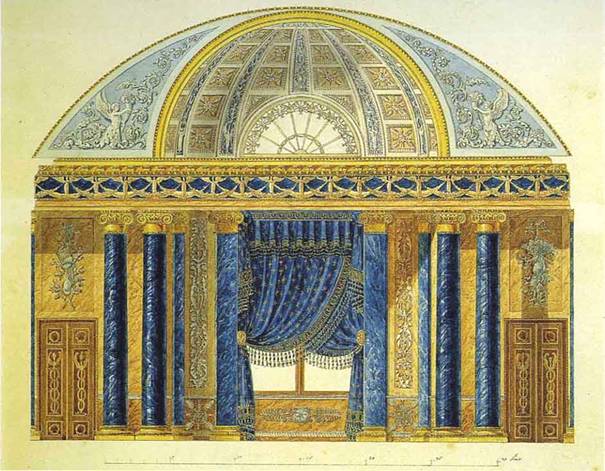

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Südseite des Tanzsaals, um

1819

(Bidlingmaier, S. 190)

Das Fenster wurde beim Anbau des Roten

Palais in eine Verbindungstür umgewandelt, das halbkreisförmige Fenster der darüber

befindlichen Musikerempore geschlossen. Der Treppenaufgang zur Empore befand

sich hinter der linken Tür.

Das Residenzpalais:

Weißes Palais, Rotes Palais und Palais Reichenbach

Rundgang

durch das Weiße Palais, Stuckgalerie, Tanzsaal, Speisegalerie und Pariser Saal

Geschichte

des Palais Reichenbach