Rundgang durch das Weiße Palais und einige Räume des

Roten Palais

Das Weiße Palais 1932

(Bidlingmaier,

S. 111)

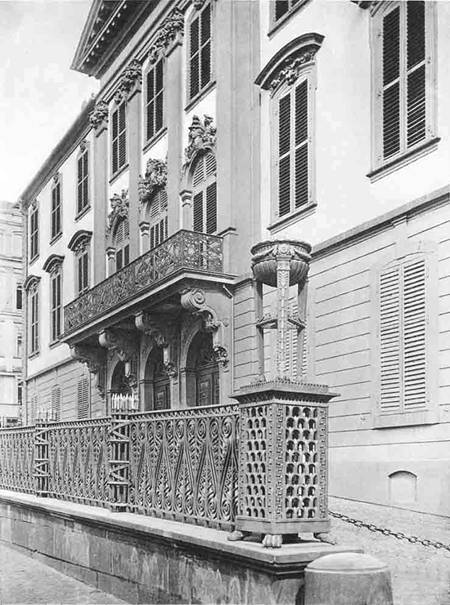

Rampe und Haupteingang, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 265)

Zum Zeitpunkt der Aufnahme war bereits der ursprüngliche

grünlich-weiße Anstrich verändert, indem Erdgeschoß und Architekturteile farbig

abgesetzt waren. Hinter den drei Eingangstüren befand sich das Vestibül mit

anschließender Hauptreppe:

Vestibül, um 1922

(Holtmeyer,

Tafel 270,1)

Die Wände braun marmoriert, die Decke weiß

gestrichen, der Fußboden aus roten und weißen Sandsteinplatten (die hessischen

Farben). Im Hintergrund sichtbar die Treppe aus Eichenholz; das Geländer aus

Birnbaumholz (Stäbe) und schwarz gebeiztem Kirschholz (Handlauf). Durch zwei

Glastüren erreichte man das Vorzimmer. Von diesem einfach ausgestatteten Raum

ging hofseitig in das Nebengebäude ein Kabinett ab, welches in die Gelbe

Galerie führte, im Hauptgebäude grenzten die Privaträume mit dem Schlafzimmer

an; an der Seite zum Friedrichsplatz folgte auf das Vorzimmer der ehem.

Festsaal des Gebäudes, der nun als Roter Saal eingerichtet war:

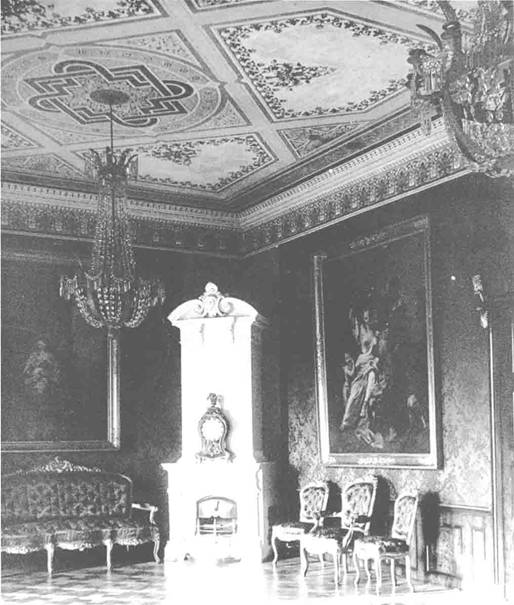

Roter Saal, um 1908

(Bidlingmaier,

S. 143)

Die Ausstattung des Roten Saales (Tapeten,

Fries, Deckenbemalung, Möbel) stammt weitgehend erst aus der Zeit um 1861.

Zuvor besaß der hinter dem Balkon gelegene Hauptsaal eine Bespannung aus

breitstreifigem roten Seidendamast und eine mit Rosetten bemalte und vergoldete

Decke.

Die Wandbespannung war roter Seidendamast,

Lambris und Türen bestanden aus Birken-, Kastanien- und Birnbaumholz, die

Konsolen der Türverdachungen waren vergoldet. Hinter den Öfen gelber

Stuckmarmor. Decke und Fries waren bunt bemalt.

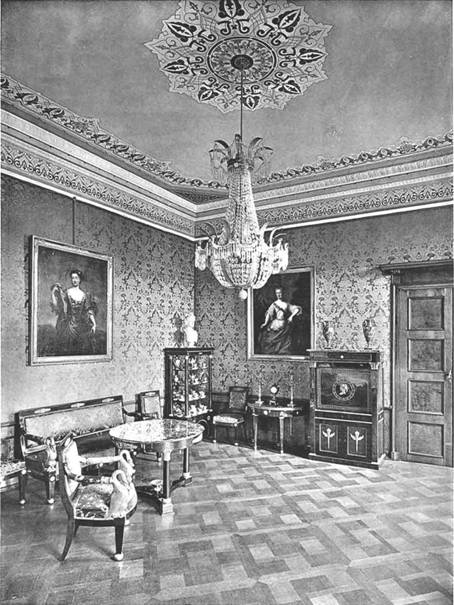

Gelbes Wohnzimmer, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 271)

Auch das Gelbe Wohnzimmer ist das Ergebnis

späterer Veränderungen, die hier um 1851 vorgenommen wurden. Namensgeben war

die gelbe Seidenbespannung der Wände, ebenso war die Decke gelb grundiert.

Lambris, Türen und Fensternischen aus Birnbaum, Birke (Füllungen) und Kastanie

(Rahmen). Fries und Decke bunt bemalt.

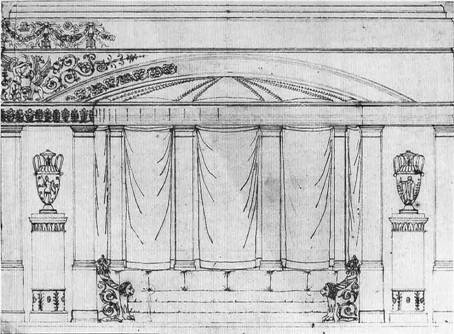

Johann Conrad Bromeis:

Entwurfsskizze für die Rückseite mit der

Nische, um 1815

(Bidlingmaier,

S. 146)

Ursprünglich befand sich an der Rückwand

eine Nische mit Pilastergliederung und Diwan, zwischen den Pilastern Draperien

aus blaugestreiftem Seidendamast, seitlich an der Rückwand Öfen. Beim Umbau

wurde die Nische geschlossen, Fries und Decke neu bemalt, die Öfen entfernt und

die Wandbespannung erneuert.

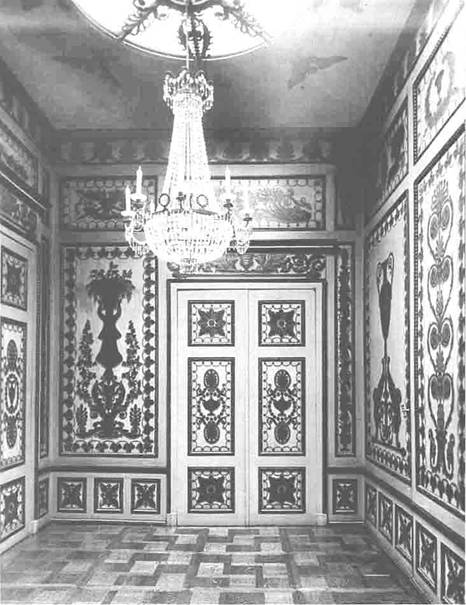

Holzkabinett, 1910

(Bidlingmaier,

S. 151)

Das Holzkabinett befand sich an der

Gebäudeecke zu Friedrichsplatz und Königsstraße; das platzseitige Fenster war

allerdings zugesetzt, und an der Innenseite befand sich hier ein Spiegel. Die

Wände, Türen und Fensternischen waren mit gemasertem Birkenholz in goldbraun

schimmernder Farbe vertäfelt, mit Einlagen aus Kastanien- und Pappelholz. Die

Säulen aus dunklem, polierten Erlenmaserholz, die Postamente aus Nußbaumholz.

Einzelne Ornamente (Säulenbasen und –kapitelle, Blattkränze, Friesornamente,

Spiegelumrahmung) waren weiß lackiert, die Ornamente am Kranzgesims vergoldet.

Der Fußboden aus hell und dunkel gebeiztem Ahornholz, die Decke im Mittelfeld

mit rosa Grund, in den Zwickeln mit blauem Grund.

Das Ägyptische Zimmer, 1910

(Bidlingmaier,

S. 162)

Dieses im deutschen Empire einzigartige

Zimmer war ganz im wirkungsvollen Farbkontrast Schwarz-Gelb/Gold gehalten: Die

Wandgliederung bestand vollständig aus schwarz gebeiztem und polierten

Birnbaumholz mit vergoldeten Ornamenten, Draperien und Möbelbezüge bestanden

aus gelbem Seidendamast mit schwarz/weiß gemusterten Borten, Schnüren und

Quasten. Verspiegelte Wandfelder, Türen und Supraporten sowie das verspiegelte

Mittelfeld der Decke mit den vergoldeten Ornamenten steigerten die Wirkung des

Raumes. Die bemalte Decke war ansonsten im mittleren Feld blau grundiert, im

Fries grün, mit gelber Einfassung, die Ornamente goldfarben und grün.

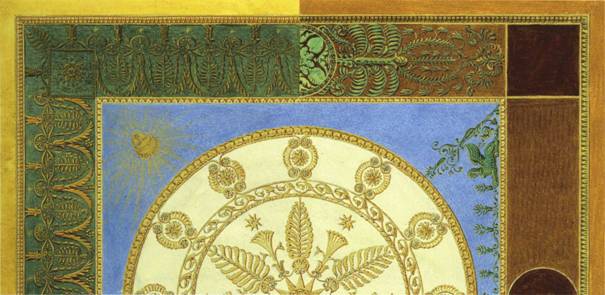

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Decke des Ägyptischen

Zimmers, um 1818;

für den umgebenden Fries wählte der

Kurprinz den linken Vorschlag, für das innere, blau grundierte Feld den rechten

Entwurf.

(Bidlingmaier, S. 160)

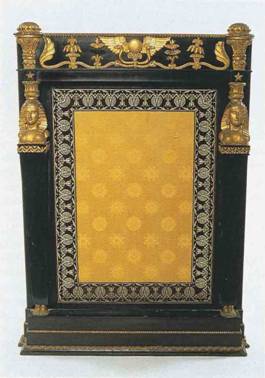

Ägyptisches Zimmer, Ofenschirm;

die Bespannung aus gelbem Seidendamast

entspricht den Draperien und Möbelbezügen

(Bidlingmaier,

S. 165)

Das Ägyptische Zimmer und der nachfolgende

Coursaal gehörten zur zweiten Umbauphase zum kurprinzlichen Palais, nachdem

zunächst die Wohn- und Gesellschaftsräume im Hauptgebäude begonnen worden

waren. Im Seitenflügel und den folgenden Anbauten wurden hauptsächlich

Repräsentationsräume geschaffen. Einen ersten Höhepunkt nach dem Ägyptischen

Zimmer bildete der Coursaal, der als Audienzsaal und ab 1821 bis zur

Fertigstellung des Roten Palais als Thronsaal diente:

Der Coursaal, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 276)

Rot war die vorherrschende Farbe des

Raumes, mit zahlreichen Vergoldungen: Türen, Supraporten, Lambris und

Fensternischen aus Mahagoni mit vergoldeten Beschlägen, die Wandflächen mit

rotem, feuerfarbenem Seidendamast bespannt. Die Ofennischen mit rötlich-gelbem

Stuckmarmor bekleidet, die Archivolten blau und gold gestrichen, Kapitelle und

Kränze vergoldet. Die Pilaster neben den Türen aus Ahornholz mit vergoldeten

Basen und Kapitellen, das Hauptgesims blau grundiert, mit reichen Vergoldungen.

Die Decke war bunt bemalt, zur Mitte hin in helleren Farben.

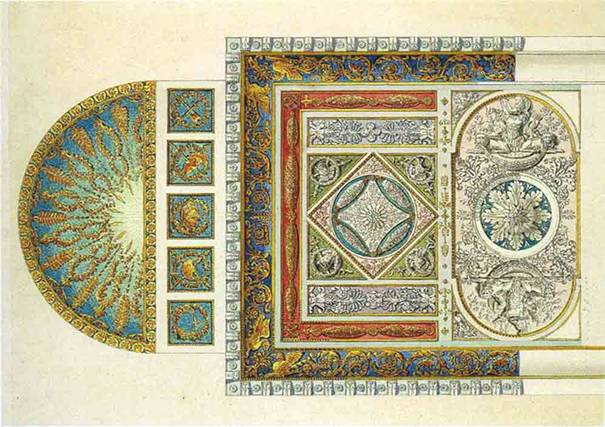

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Decke des Coursaals, um

1818

(Bidlingmaier,

S. 168)

Coursaal, Ofenschirm;

die Bespannung aus rotem Seidendamast

entspricht der Wandbespannung des Saals

(Bidlingmaier,

S. 173)

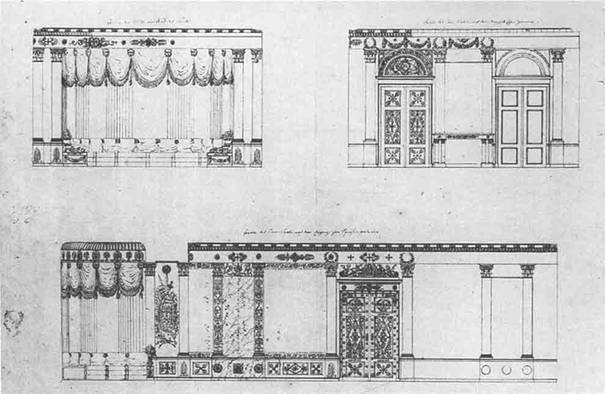

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für den Coursaal, um 1818

(Bidlingmaier,

S. 167)

An der nördlichen Stirnseite des Coursaals

befand sich ursprünglich eine halbrunde Nische, die 1842 entfernt wurde, dabei wurde

auch die Wandgliederung verändert, indem die Blindtür der Südseite als Tür an

die neue Nordwand versetzt und Spiegel und Konsoltisch entfernt wurden.

Aus dem Vorzimmer der Beletage gelangte man

hofseitig durch ein kleines Kabinett in eine zweite Folge von

Repräsentationsräumen: Zunächst in die Gelbe Galerie, von der keine

photographischen Abbildungen bekannt sind, und die ihren Namen nach der Farbe

ihrer Wandbespannung erhalten hatte; dann vermittelte ein kleines Kabinett in

die neuen Anbauten:

Oberlichtkabinett, um 1935

(Bidlingmaier,

S. 181)

Auf dem Bild fällt der Blick aus Richtung

der Stuckgalerie auf die Tür zur Dienertreppe; links führt eine Tür in die

Gelbe Galerie. Rechts ist in der Wandverkleidung eine weitere, nachträglich

eingebaute Tür verborgen, welche das Weiße Palais nach 1821 mit dem

angrenzenden Palais Reichenbach verband.

Die Wände waren mit einer gelblich

lackierten Boiserie verkleidet, mit grün-braunen Dekorationen. Der Fries hatte

einen rosafarbenen Hintergrund. Der Raum erhielt Tageslicht nur durch ein

rundes Oberlicht in der Decke.

Die Stuckgalerie, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 277)

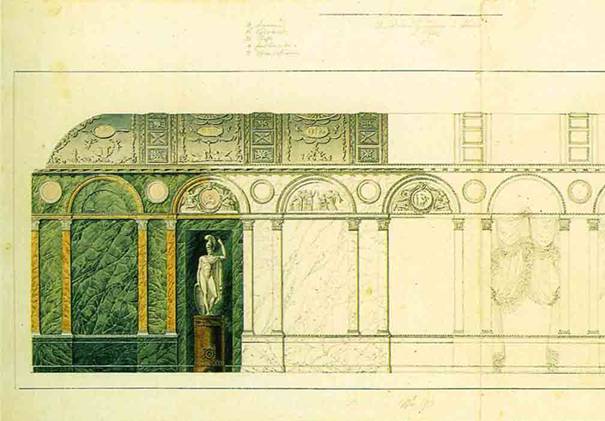

Die Stuckgalerie diente neben der Gelben

Galerie zunächst als Speisesaal. Sie stellte zugleich die Verbindung zum

Tanzsaal her. Die Wände waren mit grünem Stuckmarmor überzogen, an der Lambris

etwas dunkler. Davon hoben sich die weißen Leisten der Lambris, der gelbe

Stuckmarmor der Pilaster und Archivolten sowie des Kämpfergesimses und

Hauptgesimses und die weißen Basen und Kapitelle ab. Die Decke war

hellblau-grau grundiert, mit weißem Stuck. Die Türen (zur Fensterseite jeweils

eine Blendtür) hatten einen Rahmen aus Kastanienholz, Leisten aus Mahagoni und

Füllungen aus Maserholz. Möbelbezüge und Vorhänge waren aus grüner Seide bzw.

grünem und gelbem Stoff, die Möbel aus Birkenmaserholz mit vergoldeten

Beschlägen.

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Stuckgalerie, um 1818

(Ausschnitt)

(Bidlingmaier,

S. 182)

Den Höhepunkt der Raumfolge bildete der Tanzsaal:

mit insgesamt 26,60m Länge, 11,80m Breite und 8m Höhe der größte Saal des

Residenzpalais, in der Qualität seiner Ausstattung vielleicht der bedeutendste

Saal des Empirestils in Deutschland.

Der Tanzsaal, 1910

(Holtmeyer, Tafel 278)

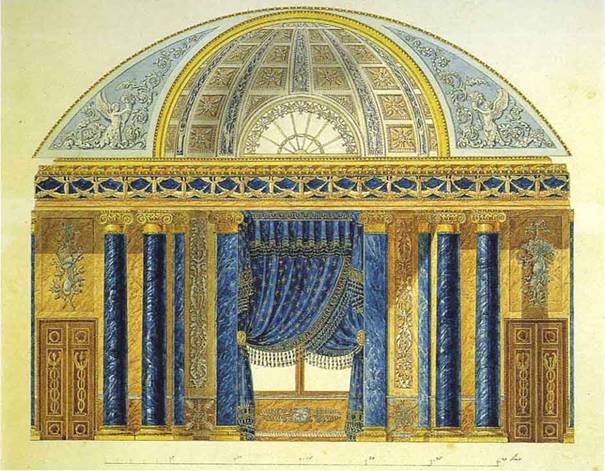

Der Saal wurde von dem wirkungsvollen

Farbkontrast gelb (gold) / blau bestimmt: die Wandflächen in gelblichem

Stuckmarmor, Säulenschäfte und Fries in blauem Stuckmarmor

(Lapislazuli-ähnlich) mit vergoldeten Basen, Kapitellen und Ornamenten. Auch

die Möbelbezüge und Vorhänge waren in demselben Tiefblau gehalten, mit

goldenen Sternen. Die Decke hellblau grundiert, mit weißgrauen und

bronzefarbenen Malereien auf blauem und gelbem Grund. Die Sockelzone aus

braunem Stuckmarmor leitete zum Intarsienfußboden über, der aus Kirsche, Ahorn

und Mahagoni bestand; die Türen und Möbel wiederum aus Mahagoni mit vergoldeten

Beschlägen. Der große Kronleuchter in der Mitte hatte einen Durchmesser von

fast 3m und wog 38 Zentner; insgesamt konnte der Saal von mehr als 700 Kerzen

erhellt werden.

Nach dem Anbau des Roten Palais mußte das

Fenster an der Südseite in eine Tür umgewandelt werden, welche den Saal mit dem

Thronsaal verband. Darüber befand sich die Musikerempore, deren

halbkreisförmiges Fenster dabei geschlossen wurde. Der Aufgang zur Empore

befand sich hinter der linken Tür.

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Südseite des Tanzsaals, um

1819

(Bidlingmaier,

S. 191)

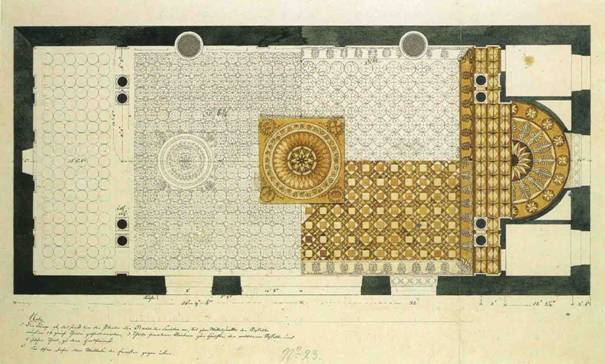

Johann Conrad Bromeis:

Entwürfe für den Fußboden des Tanzsaals,

1819;

der farbig angelegte Bereich wurde zur

Ausführung bestimmt

(Bidlingmaier.

S. 188)

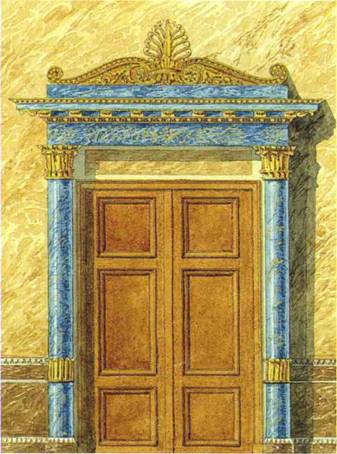

Tür zur Speisegalerie, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 280)

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für eine Tür im Tanzsaal, um 1818

(Bidlingmaier,

S. 190)

Vom Tanzsaal aus gelangte man weiter in die Speisegalerie, welche

bereits zum Roten Palais gehörte; darunter lag die Küche nebst einem Durchgang

in das benachbarte Nebengebäude in der Unteren Karlsstraße.

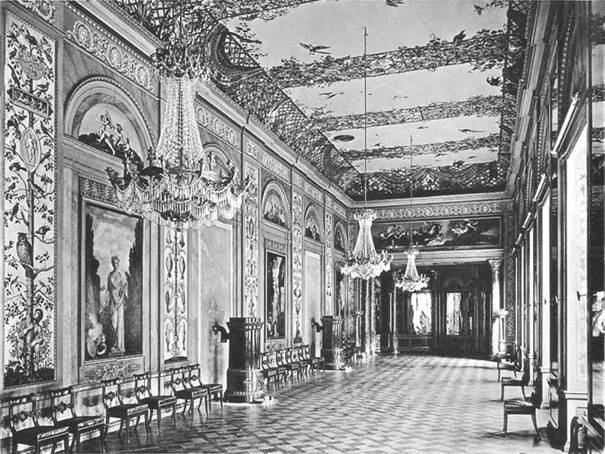

Die Speisegalerie, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 287)

Die Wände der Speisegalerie waren mit

bemalter Boiserie bekleidet und in Anlehnung an die italienische Renaissance

gestaltet: Die Boiserie (hinter den Öfen Stuckmarmor) war im Wesentlichen

grau-lila marmoriert, die Architekturteile gelblich marmoriert. An der Rückwand

wechselten drei Öfen mit den Vier Jahreszeiten von Adrain van der Werff ab (aus

den Beständen der Gemäldegalerie). Die Felder der Lisenen waren nach dem

Vorbild der Loggien Raffaels im Vatikan bemalt, an der Fensterseite mit

Spiegeln besetzt. Die Lünetten waren mit antikisierenden Szenen. Über der Tür

zum Tanzsaal Apollo mit dem Sonnenwagen nach Guido Reni, über der Büffetnische

die Meerfahrt der Galatea nach Raffael; die Nische mit Spiegeln besetzt. Die

Decke war in illusionistischer Manier als offener Himmel mit Rankenspalier,

Weinlaub, Draperien, Vögeln, Affen und anderen Tieren bemalt.

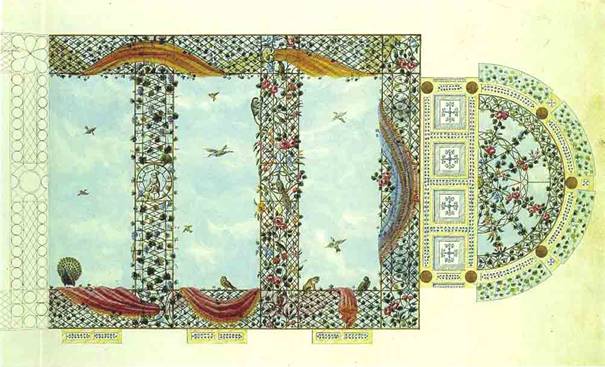

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Decke der Speisegalerie,

1828

(Bidlingmaier,

S. 270)

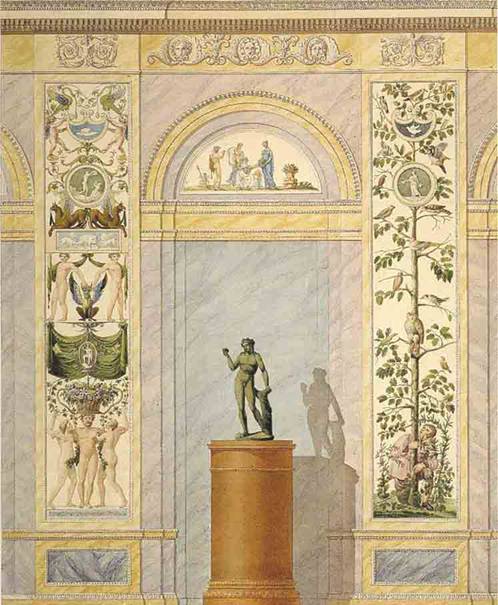

Johann Conrad Bromeis:

Entwurf für die Rückwand der Speisegalerie,

1828

(Bidlingmaier,

S. 271)

Bei Festen wurde der angrenzende Saal

zwischen Unterer Karlsstraße und Innenhof als Büffetzimmer genutzt. Unter der

Speisegalerie befand sich die Küche, weitere zugehörende Räume (Konditorei

etc.) lagen zu beiden Seiten der Durchfahrt unter dem Büffetzimmer. Die

Verbindung zum Obergeschoß stellte eine Treppe zwischen Speisegalerie, Unterer

Karlsstraße und Büffetzimmer her (auf der Photographie hinter der rechten Tür).

Der Pariser Saal, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 286)

Die Wände des Pariser Saals (Büffetzimmer)

waren bis zum Kämpfergesims mit Boiserie bekleidet: ebenso wie die Türen

hauptsächlich in verschiedenen Gelbtönen lackiert, mit vergoldeten Rahmen;

desgleichen waren die Ofennischen mit den seitlichen Pilastern aus gelblichem Stuckmarmor.

Die Wandfelder und Supraporten waren verspiegelt bzw. auf weißem Grund mit

pompejanischen Dekorationen und Bacchanalien bunt bemalt. Die Füllungen der

Türen und der Lambris waren in dunklerem Gelb lackiert. Die obere Wandzone

bestand aus rosagrauem Stuckmarmor, Flachreliefs, Hauptgesims und Archivolten

aus weißem Stuckmarmor. Die Decke mit blaugrünen Vouten und rosafarbenem Grund,

die Dekors in Bronze, Grün, Gelb und Blau gemalt. Die Flachreliefs stellten

über den Ofennischen Musik (N-Seite) und den Tanz (S-Seite) dar, über den Türen

gefesselte Kentauern mit Amoretten.

An den Roten Saal des Weißen Palais grenzten in östlicher Richtung

weitere Wohnräume an:

Grünes Wohnzimmer (Arbeitszimmer), 1910

(Holtmeyer,

Tafel 272)

Fries- und Deckenbemalung in bunten Farben

stammten aus einer Renovierung des Jahres 1845. Die Wände waren mit grünem

Damast bespannt. Lambris und Türen

bestanden aus dunkel gebeiztem Birkenholz, helleren Füllungen aus Birke und

Rahmen aus Kirschholz. Der Stuckmarmor an Säulen und Ofennische war grau, Basen

und Kapitelle sowie Profilleisten weiß.

In diesem Raum, der auch als Arbeitszimmer

Kurfürst Wilhelms II. diente, spielte sich am 15. September 1830 ein

bedeutendes Ereignis der hessischen Geschichte ab: Unter Führung des

Oberbürgermeisters Carl Schomburg überreichten der Kasseler Stadtrat und einige

Deputierte aus der Bürgerschaft dem Kurfürsten eine Petition. Darin schilderten

sie die Not des Landes und die Gefahren, die daraus resultieren könnten. Abschließend

baten sie um Einberufung der Ständeversammlung. Als der Kurfürst – sichtlich

gerührt – dem zustimmte, gab der Küfermeister und Likörfabrikant Carl Herbold

am Fenster ein Zeichen mit seinem Taschentuch; die wartende Volksmenge brach in

Jubel aus, und der Kurfürst zeigte sich auf dem Balkon des Palais. – Die

Bewilligung der Petition mündete schließlich in die Aufstellung und

Verabschiedung der Kurhessischen Verfassung 1831, die als freiheitlichste

innerhalb des Deutschen Bundes und sogar als fortschrittlichste im Europa jener

Zeit gilt.

Das Goldkabinett, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 282)

Dieser Raum befand sich bereits im Roten

Palais, zwischen Grünem Wohnzimmer und Thronsaal. Er entsprach in seiner

Ausstattung ganz den übrigen Wohnräumen des Weißen Palais: Lambris und Türen

aus Ahornholz, mit Füllungen aus Birkenmaser und Rahmen aus Birnbaum; aus

Birnbaumholz ebenfalls die Verdachungen über den Türen. Die Ofennische mit

grauem Stuckmarmor mit weißen Leisten bekleidet, die Wände mit weißer Tapete mit

Golddruck bespannt. Die Decke war bunt bemalt.

Das Schlafzimmer, 1910

(Holtmeyer,

Tafel 274)

Das Schlafzimmer mit dem benachbarten

Ankleidezimmer grenzte hofseitig an das Vorzimmer der Beletage im Weißen Palais

an; neben den verschiedenen Hölzern dominierten seit einer Renovierung von 1861

die Farben Grün und Weiß den Raum: Wandbespannungen aus grünem Seidendamast,

Decke und Fries weiß, mit aufgemalten grünen Ornamenten, in der Mitte eine

vergoldete Stuckrosette; Kapitelle und Basen der Säulen und Pilaster ebenfalls

weiß. Lambris, Türen, Säulen- und Pilasterschäfte sowie die Möbel aus

Birkenmaserholz; die Füllungen dunkel gebeizt, die Rahmen aus Nußbaumholz. An

den Möbeln außerdem Sockel aus Mahagoni und vergoldete Beschläge.

Schlafzimmer, Ruhebett

(Bidlingmaier,

S. 135)

Das Residenzpalais:

Weißes Palais, Rotes Palais und Palais Reichenbach

Rundgang

durch die Zeremonialräume des Roten Palais: Vestibül,

Haupttreppenhaus, Empfangsräume und Thronsaal

Geschichte

des Palais Reichenbach